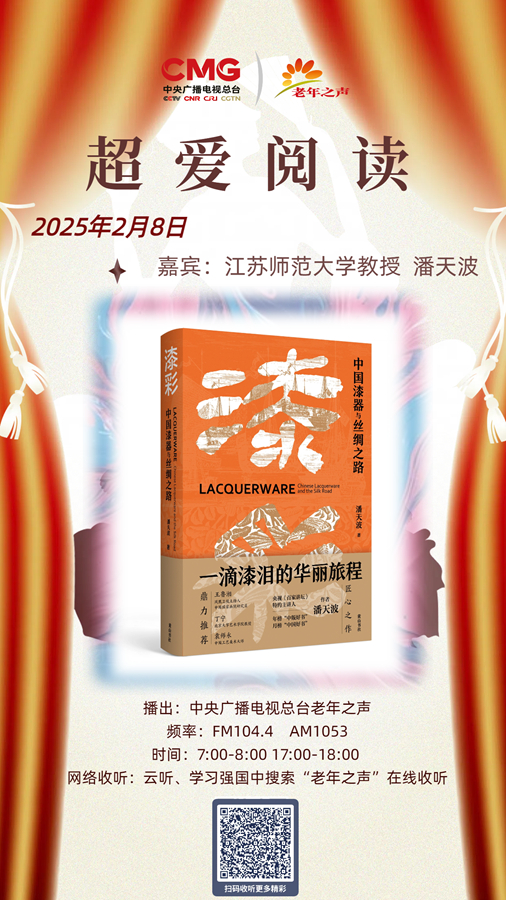

2025年2月8日,央广网云听播出对半岛在线(中国)潘天波教授的专访,内容如下:

https://ytweb.radio.cn/share/albumPlay?correlateId=2589905&columnId=16197617310890(点击链接收听)

文字内容:

【引言】潘天波,历史学博士,漆器研究专家,国家社科基金重大项目首席专家,半岛在线文学院教授、工匠与文明中心主任,中国文化产业促进研究会文化遗产保护工作委员会高级专家委员。主要学术兴趣聚焦工匠文化、全球工艺史和漆艺史,擅长以全球视角来讲述器物文明。著有《好物有匠心:影响世界文明的中华工匠》《匠心致远:影响全球文明的中华工匠技术》等作品。

贺超:在这一单元,我们特别请到了本书的作者潘天波教授,来和大家聊一聊他创作的初衷。

潘天波:主持人好,听众朋友好!很高兴与大家一起分享《漆彩》这部小书。漆彩,不是一个简单的名字,它讲述了中国大漆的传奇。字面意思,所谓“漆彩”,就是“漆的色彩”。在亚洲,这种从漆树上流淌出来的液体,被称为“亚洲的神血”,可见它对于亚洲文明有非凡的意义。为什么叫“神血”呢?就是说,这种树脂很神奇,像血液对于生命一样宝贵。“百里千刀一斤漆”,甚至“百里千刀一两漆”,漆很珍贵,也被称之为“液体黄金”。

中国世界上最早发现和使用漆的国家。一般情况下,漆能作为垸髹(huánxiū,用漆和灰涂抹器物)的材料,它与角灰(譬如鹿角霜)、骨灰(蛤蜊骨灰)、砥灰(磨石灰)、瓦灰(青瓦灰)、面粉(汉代徐州漆工用)等材料搅拌当粘合剂。譬如古琴制作,就先捎当(shāodāng,有缝处挖槽,填漆灰后,再整体髹漆一道)、再布漆(就是用麻布㯡[pào,赤黑之漆]面),然后垸漆。同时,漆还能成为装饰、雕剔、推光等材料,当然也能书写(漆书,隶书形成关键要素)、绘画(漆画,绘画材料)等作用。另外,漆是绝好的绝缘体,用它做材料无毒无害,还能抑制细菌。漆是绝佳的传音材料,有助于声音共振,为什么古代乐器都要髹漆,就是这个道理。温润、典雅、高贵的琴、瑟、箫等乐器是离不开漆的,它们的那种“天籁之音”,宛如流云清风、音色纯美高雅,与乐器身上附着的漆是有关系的。更神奇的是,它是一味药剂。大家都知道,赵匡胤发动兵变,即“陈桥事变”的策划者是赵普。作为开国功臣,赵匡胤十分器重他。有一次,赵普到洛阳行宫。他看到行宫书架上有一筐廷珪墨(南唐工匠李廷珪生产的名墨),赵普拿在手里仔细端详,爱不释手。这是,宋太祖看到赵普的心事,立即说道;“全部拿去吧”。赵普得到宋皇帝的赏赐,十分高兴,更不可怠慢,拿回家全部珍藏起来。有一天,赵普的儿媳妇临产,全家人可高兴了,可是出现了临产大出血。赶快叫来医生,医生一看,背着药箱想要走了,说没有办法了。可是,医生又补了一句:除非你有廷珪墨,方能救命!赵普一听,说道:“什么,廷珪墨真有,可是跟治大出血有什么关系呢?”这时,赵普指派用人赶快拿廷珪墨“投入烈火中,研末酒服”。奇迹发生了,赵普的儿媳妇大出血立即停止,她肚子里的孩子也顺产了!可见,廷珪墨具有神奇的医用功效。根据现代科学研究,漆能抑制某些蛋白质的合成,具有改善神经、抑制寒热、镇咳治血的功能。《本草纲目》“蜀漆”条就记载:蜀漆,药方名为“蜀漆散”,具有祛痰、治疟、止血的功效。实际上,烟墨也是中医疗法的重要材料。所谓“墨疗”或“松烟香墨疗法”。它的功效是以墨入药,能通五脏、透经络,主要是利用墨本身超小的微粒(头发丝的千分之一)具有超强的渗透力,能够快速进入毛细血管、穿透血管壁,进入经络体液之中,直达病灶。同时,墨弥散性极强,能将藏在体内的病毒进行净化分解,真正起到彻底调理的作用。因为,漆和墨相遇,便成为了中医“漆墨疗法”的重要疗法。

另外,漆的色彩也是神奇的、变换着的。刚从树上流淌出来,像牛奶一样白;遇到空气氧化后,像铁一样黑;加入银朱,像血液一样红。白的纯洁、黑的神秘、红的典雅,尤其是红与黑的搭配,形成了漆器神秘的“文采”。更神奇的是,当漆器成为日常生活伴侣的时候,它的“精彩”用途更神奇。新石器时代,跨湖桥工匠就能生产漆弓,用于狩猎或战争。《诗经》中记载有“彤弓受器”之礼,也就是天子要赏赐给有功诸侯的彤弓。这里的“彤弓”,也就是用大漆髹成的弓。“彤弓”是西周战争与兵役的再现,也反映出西周贵族王室成员获得漆弓的方式是赏赐。这种由天子赏赐的礼物,应该具有浓厚的象征意味。同样,在河姆渡出土的朱红漆大木碗,也许是一种具有某种象征意味的“宗教器物”。《韩非子》说,“禹作祭器,黑漆其外,朱画其内”。就是说,早期的漆器被当作祭器使用。当然,漆的最大“精彩”是生活的精彩。汉代中国人生用漆器,死也要漆器陪葬。到了明代,皇帝朱棣为了漆器,专门在北京设立“果园厂”。18世纪法国大量白银购买中国漆器,曾引起法国政治经济家老弥拉波侯爵的关注与愤责。如此“精彩”的漆器近乎影响了全球人的生活。因此,漆器,如今备受老百姓关注,我们对中国大漆文化的“喝彩”,是名副其实的。正是以上的“文采”、“精彩”和“喝彩”构成了《漆彩》这部书题目的全部寓意。

贺超:明清两代是漆器发展的大繁荣期,这段时期,漆器艺术发生了怎样的衍变?

潘天波:是的,明清时期确实是在中国漆器大繁荣时期。但确切地说,在中国,有两个漆器发展高峰时期:一个是汉代;另外一个是明代。在汉代,漆器是“养生送终之具”(《盐铁论》)。在明代永乐时期,是漆器大流行时代。为什么会在这两个朝代出现中国漆器发展高峰呢?

因为,汉代人从东周神学宗教走出来以后,笨重的青铜器,逐渐退出了历史舞台,取而代之的是轻盈、实用、美观的漆器。同时,汉人对自然、生命和人生的极度关注,使得漆器成为了生活的器物,生活的伴侣。汉人对漆器的推崇达到了历史的高峰时期,漆器也成为汉代最时髦的产品。其中,“蜀郡”“长沙国”“泰山郡”等生产的漆器最为流行,尤其是“蜀郡牌”的漆器蜚声海内外。今天,我们在黑海岸边发现汉代漆器。可以说,汉代的漆器在当时是世界著名的产品。因此,汉代也诞生了许多髹漆名匠。东汉漆工申屠蟠(pán),今河南民权人,家贫,佣为漆工。为什么呢?漆,对漆工的身体污染是严重的,有“漆咬人”之说。“漆疮”是常见的漆病,因为漆酚具有毒性,能引起皮肤起泡、过敏性皮炎。汉代人常用蟹黄涂抹于患处,来治疗漆毒。这在《淮南子》中是有记载的,所谓“蟹之败漆”。

而明代中晚期时期,奢华的漆器成为了身份与地位的象征,这是财富与美学极度膨胀的产物。特别是明代江南经济富庶地区,漆器被普遍使用于日常生活,像碗筷、家具、文具、建筑、书画、乐器、棺椁等诸多空间,并热衷于精雕细琢,剔红、剔黑、剔犀等雕漆工艺达到了极高的水平。特别晚明一些文人也加入漆工队伍,如黄成、仇英、周翥等,以至于明代的漆器富有人文气息。清代则在继承传统工艺的基础上,进一步发展了多种镶嵌、描金、填、戗等工艺,镶嵌如百宝嵌、骨石嵌等。特别是宫廷漆器的制作呈现繁荣景象,髹漆技法达到高峰。

总之,从漆器的朝代衍变看,它近乎是社会的晴雨表。譬如晚清我们引入美国版的《髹饰录》——《垸髹致美》这部国外髹漆图书,就反映了洋务运动后期中国发展化学工业技术的需求,也从侧面反映中国传统髹漆工艺面临发展的挑战与困境。如今,漆器又一次成为了社会关注的对象,这与当代社会文明发展是密不可分的。

贺超:在丝绸之路上,中国漆器通过哪些渠道输出的?

潘天波:嗯,这是一个较为复杂的问题。在我看来,丝绸之路,也是漆器之路。正常渠道,主要是通过丝绸之路贸易渠道,中国漆器向海外输出。以海上贸易居多,陆上气候干燥,一般不易保存。今天在黑海(乌克兰克里米亚大桥附近出现汉代漆器)、南海(“南海I号”出水宋代漆盘、福建龙海“半洋礁一号”沉船南宋漆器、西沙群岛“华光礁Ⅰ号”沉船出水漆器)、东海(在朝鲜曾发现由中国宁波启航的元代沉船内装漆器、瓷器等文物12000余件)以及爪哇海(即印尼勿里洞岛海域出水唐代“黑石”号沉船出水漆残片)等区域出土的漆器,表明海上漆器贸易繁荣。其次是恩赏。根据古代“厚往薄来”的交往原则,中国皇帝要恩赏来华进献的外国使者,譬如漆器、玉器、瓷器、香袋、扇子等物。譬如1687年传教士洪若翰来华,携带约有30箱礼物赠送康熙帝。洪若翰返回法国,康熙恩赏路易十四有漆器、瓷器、丝织品和茶饼等礼物。但除此之外,还有很多其他渠道。当中国实行“闭关锁国”政策时,或者通过恩赏无法满足外国人的需求,则出现很多其他方式,有的是走私、贿赂,有的是通过民间组织获取,甚至有的是通过战争(八国联军通过过战争、不正当交易等手段对中国珍贵文物疯狂掠夺,圆明园中包括漆器在内的大量瑰宝流落海外)、抢夺(英国探险家斯坦因从王道士手中买走甚或抢夺敦煌文书、佛画、漆器等)、盗墓的野蛮方式。总之,中国古代漆器的输出渠道是多样的。

贺超:当中国漆器走向世界,从哪些方面影响甚至改变了西方人的生活?

潘天波:这个问题提的很好。漆器,是生活的新娘。她把她的美丽,嫁给了生活。我们要关注生活的漆器,漆器终究要成为生活的伴侣,不能仅仅是挂在墙上的漆画,也不仅仅是供欣赏的工艺品。当然,漆画和其工艺品也需要。但历史告诉我们,汉代和明代时漆器为什么是大流行的时代?都是因为漆器被广泛使用在日常生活中的时代。漆器对西方的影响是多方面的。意大利传教士利玛窦惊艳于她的魅力,称之为“山达脂”,赞叹她的富丽与动人。路易十四时代,她的身影频繁出现在法国宫廷,成为贵族们竞相追逐的稀罕物。欧洲的宫廷中,漆器的身影无处不在,从乘轿到家具,从漆扇到漆屏风,无不彰显着她的尊贵。法国作家伏尔泰说:“不拿扇子的女士犹如不拿剑的男子,那样优雅。”在德国,歌德的“北京厅”里,就有东方漆艺的身影。在法国,杜赫德对漆器赞美有加,漆器的美,已经超越了国界。漆器展现了中华民族的艺术创造力与文化想象力,赢得了西方哲学家、美学家和神甫的普遍赞誉。实际上,中国漆器不仅影响西方,还影响了欧美很多国家。17世纪初,漆器足迹随着英国人踏上了美洲大陆。1784年,乔治·华盛顿的借助“中国皇后号”的船帆,获取了中国奢华的漆器。明万历年间,西班牙开辟自广州至拉美的航线,中国漆器被输往拉美国家。19世纪,清政府与许多拉美国家建立正式贸易关系,并与秘鲁、巴西、墨西哥等国相继签订友好通商、航海条约,进一步促进中拉漆器等商品的直接交流交往。19世纪厄瓜多尔的土著,基多人喜欢仿制中华漆器雕像,他们的刀法、用彩、髹饰等无不受中国漆器的影响。显然,中国漆器对全球的影响,不仅是日常生活的,甚至影响到艺术生活、审美生活等多个方面。

贺超:在传承和发展中,中国漆器有哪些特色?今天的中国漆器工艺发展到什么程度了?

潘天波:漆器,是“艺术的殿堂”。作为一种工艺,它是很有特色的。它可雕(雕刻,做减法)、可堆(堆塑、堆漆,做加法)、可剔(雕镂,硬碰软,有剔红、剔黑、剔黄、剔彩等,剔红工艺以木灰、金属为胎,在胎骨上层层髹涂朱漆,少则八九十层,多达一二百层,待漆膜达到一定厚度后,再在半干的状态下描画稿件,最后进行雕刻花纹)、可填(即填彩漆,磨其文)、可描(如描金,即泥金画漆;描油,油画)、可绘(即描漆,彩漆画)、可镶、可嵌(嵌金、嵌银、嵌金银、嵌螺钿)、可戗(戗金、戗银、戗彩等,戗金又称沉金,是指在朱漆或黑漆的表面用针或刀镂刻出纤细线槽,并在线槽中贴以金箔,再细加研磨,从而形成金线纹饰)、可错(譬如描金加螺错彩漆,即在描金中加螺钿片与色漆)……这些工艺在明人黄大成著《髹饰录》都有明确记载。另外,正如您在前面所提到的英国诗人普赖尔,他的那句诗:“从东方来了珍宝:一个漆器的橱柜,一些中国的瓷器。假如您拥有这些中国的手工艺品,您就仿佛花了极少的价钱,去北京参观展览会,作了一次廉价旅行。”这说明了什么呢?说明中国人做漆器,不仅仅是在做漆器,而是在“讲故事”,讲中国的故事。庄子早年曾做过宋国的漆园吏,即专管种植漆树以及漆器加工的小官吏。庄子把漆揉进了他的哲学之中。汉代漆器装饰十分精美,并绘有精美的图案,充分展示了汉代人的生命气息和宗教信仰。譬如,1972年,湖南上沙马王堆1号汉墓出土一件神奇的漆器——有4只狸猫纹的漆盘,盘内底用隶书写有“君幸食”三个字。3号汉墓也出土写有几何云纹“君幸酒”漆耳杯。“君幸食”和“君幸酒”,同汉代瓦当上的“宜酒食”大致一样,都是颂祝、吉祥之语。从1号墓内陪葬物有一枚“妾辛追”名章看,墓主是第一代轪(dài)侯(西汉长沙王丞相,为镇守南越国及监督长沙王作出杰出贡献,后被刘邦分封为第一代轪侯)利苍之妻。该墓是孝子利扶所修。这里的“君幸食”是何意?(1)“君”,大致是对诸侯大夫、大臣或丞相、父母的敬称。(2)“幸”,大致是天子所至为“幸”、天子所喜爱为“幸”,表示极其“尊贵”。在出土的遣策中,有“幸食杯”“幸酒杯”之记录。那么,这里的“幸”大概就是“享用”,或“饮”或“吃”的含义。(3)“食”,是食物的代称。

那么,“君幸食”可能表达:请君母大人吃好喝好!

当然,最值得关注的是,1号墓和3号猫出土有“猫”的漆盘共有30多件。辛追夫人为什么喜欢狸猫?辛追夫人的狸猫漆盘,共画有四只狸猫猫。四只猫体型小,圆圆的身体,画面还突出了双耳竖起,显示处于“警觉”状态,猫睁大了的双眼,透露十足的灵性,还有那长长的尾巴,显示出带有几份“野性”。猫,在文献中出现很少。尽管在《礼记》中曾记载养猫捕鼠,《韩非子》中有“令狸执鼠”的记载,但中国与猫的历史实物,辛追夫人所用的狸猫盘还是第一次。那么,辛追夫人为何喜欢这四只猫呢?一是可爱猫:狸猫与活泼——狸猫,长得像小熊,或许,这可爱的狸猫,能为孤独的辛追夫人增添几份乐趣。经解剖发现,辛追生前患有多种疾病,如冠心病、动脉硬化、多发性胆结石病。辛追夫人可能生活并不快乐,年轻的时候,丈夫去世,晚年儿子也离开她。她是孤独的。二是捕鼠猫:狸猫与鼠患——或许,长沙国闹鼠患,狸猫为“君幸食”提供几份安全保障。三是招财猫:狸猫与招财——狸猫,身上的斑点,很像铜钱,因为,人们称狸猫,为“钱猫”,即“招财猫”。四是辟邪猫:狸猫与辟邪——狸猫,民间传说,有辟邪之用。先秦,有在棺椁上画“狸首”之纹的传统。显然,这只漆盘讲述了:辛追夫人,作为一个女人,和四只狸猫的故事,更是汉代人的故事。

再譬如,在明末,漆工如云的江南,江千里何以脱颖而出,成为江南髹漆名匠呢?江千里髹漆并非是简单的髹涂,而是采用《西厢记》等故事题材作为螺钿表达一个敢于冲破封建礼教的爱情故事。在南方,宣德年间的漆工杨埙、隆庆年间漆工黄大成、嘉靖年间的艺术家仇英等等,他们都把髹漆当成自己文化与美学的事业来做。显然,中国的漆器有一个很明显的特色:用大漆讲述中国故事。中国人为什么用漆讲中国故事呢?因为,大漆是温润的、内敛的、安静的、深沉的、静寂的,这种品格很符合中国人的性格。

以至于今天,中国漆器艺术已经开始走向了一个新的发展时期,漆画,作为一个新画种开始被人们广泛接受。漆画,画什么,当然是画的是故事,传达的是美学与思想,更是一种工匠精神的传达。在今天,我们需要全社会弘扬漆工精神,弘扬工匠精神,为传承有序的中华漆艺发展注入新的动力。

贺超:当今社会,为什么要弘扬漆工精神,弘扬工匠精神有什么深层次内涵?

潘天波:好的。为什么要弘扬工匠精神?——这是一个时代之问。实际上,漆工,是中华工匠的一种。漆工髹漆,是依靠生态大漆作材料,他们的生态精神或自然精神是宝贵的;漆工描金彩画是天作之美,有的是无法修改的,需要非常细致,这种精工精致精神是可贵的;漆工的造物精神和职业精神也是令人敬畏的。《髹饰录》中就规定工匠“二戒四失”,这是何等高尚的职业道德与行为规范。实际上,弘扬漆工精神,就是弘扬中华工匠精神。而工匠精神,是中华民族精神的最集中体现。在当代,弘扬工匠精神,就是要弘扬中华民族精神,为当代精神文明建设注入动力,为当代中国从资源大国向资源强国发展,从产品数量向产品质量发展,从小品牌向大品牌发展,大力推动新质生产力发展。因此,我们需要大力弘扬工匠精神,做出像传统影响全球的漆器产品、漆器品牌和漆器艺术,为世界提供更多的中国产品、中国品牌、中国艺术。这也是我写《漆彩》这部小书的小小愿望,从中华“小漆器”,看中华“大文明”,以及对全球的“大影响”。希望读者朋友能喜欢上《漆彩》,喜欢上漆器,喜欢上中国手艺,并用“中国器物”讲“中国故事”。最后,祝愿听众朋友,在新的一年里,人生如“漆”,岁岁有“彩”。

贺超:听众朋友,阅读,让我们充实,希望大家喜欢我们精挑细选的图书,也希望您可以遇见自己喜欢的一本书。《超爱阅读》,让生活精彩,养心阅读,感受岁月美好。

听众朋友,本期《乐享时光》节目就到这里。编辑主持贺超,制作人李佳,节目监制田娜,感谢您的收听。欢迎您继续关注老年之声,更多节目您可以在线收听,在云听、央广网搜索老年之声即可。咱们下期再会。